▲ 是新朋友吗?点击“盖雅学苑”关注我们

管理是一门科学,也是一门艺术

说它是科学,是因为管理的背后蕴含了一些基于公理和常识的窍门;说它是艺术,是因为管理中存在太多需要拿捏的玄机奥妙。

仅就管理的本质而言,也并不是一件明确的事。管理究竟应该是自上而下,还是自下而上,似乎见仁见智。

以研究企业史著称的小艾尔弗雷德·杜邦·钱德勒在他的皇皇巨著《看得见的手:美国企业的管理革命》中为我们回顾了美国现代工商企业的发展和管理科学的诞生(很遗憾关于现代企业管理革命的历史似乎并不包括中国,因为那段历史正好重叠于1840年起的中国百年苦难史),我们也可以从中窥视管理的本义。

工业革命带来的运输与通讯中的革命,催生分配和生产的巨大变革,从而也在技术和组织上推动新的工商企业的诞生。

这些新的工商企业的特征包括所有权与经营权的分离、新的支薪中层经理的大量诞生,而后者的使命就是管理。在那个蓬勃发展的市场中,钱德勒认为,只有当管理的协调超过市场的协调时,现代企业才是真正诞生。

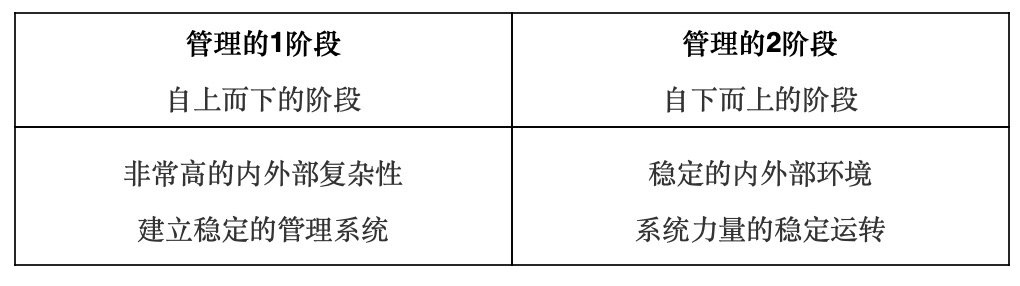

所以,管理最早肯定是“自上而下”的,有限的管理者帮助新生的工商企业面对快速变化的技术特征和内部复杂性的财务流转,他们需要协调企业与外部的交易、内部不同经营单元之间的统合、纵向目标的传达等等。那个时代优秀的管理者,如斯普林菲尔德兵工厂的罗斯韦尔·李上校、西部线铁路的乔治·W.惠斯勒、伊利铁路的丹尼尔.麦卡勒姆等,显然都是符合这一属性的。不过,霍博兄弟在他们那本名著《清教徒的礼物》中却说:“如果有个习语能最好地表达20世纪中叶美国公司管理的精髓,那就是‘自下而上’”。霍博提到了美国闸瓦公司总裁吉文所撰写的《自下而上的管理》,这本书第一次提出了“自下而上”这个词语。从19世纪末20世纪初的自上而下的管理到20世纪中叶的自下而上的管理,美国的管理在发生变化。这背后究竟是什么原因?我们的管理究竟应该是自上而下,还是自下而上?吉文出版《自下而上的管理》是1949年,那个时候正是美国经济的黄金年代,当然也是美国管理的黄金年代。5年后,后来被誉为“现代管理学之父”的德鲁克出版了经典代表作《管理的实践》,就是在这本书里德鲁克创造了bottom-up management(自下而上的管理)这个词汇,并讨论和推广了吉文的思想。德鲁克其实并不喜欢“自下而上”这个词汇,但是他把承担首要责任的人赋予了“火线管理者”的称呼。这些人往往是基层管理者,或者领班之类。德鲁克说:“从结构上看,所有权力和责任都集中在火线管理者;只有火线管理者独立完成不了的,才交给上级管理层。可以说,火线管理层是组织的基因,决定着所有高级机构的属性,所以高级机构的生长都以它为蓝图。”德鲁克标志着美国管理黄金时代的开端,当然也是顶峰,他的思想无疑散发着那个时代管理思想的最耀眼光芒。在我看来,我们可以把管理分成两个阶段,权且用1阶段和2阶段来代指。从美国管理学的宏观历史来看,早期的管理学和管理都是1阶段的,而黄金时代则是2阶段的。美国工商企业诞生的年代所面对的复杂局面,主要包括外部技术的飞速发展,早期的铁路是用马匹作为动力来源的,但随着宾夕法尼亚州无烟煤矿的发掘所带来的蒸汽、生铁、金属切割等技术和工艺的发展,铁路网络快速扩大,加上电报技术对于信息革命的推动,各种外部复杂性层出不穷。组织和管理、会计和统计等企业内部因素也在快速变革。这个时候诞生的管理一定是自上而下的,因为企业首先需要的是一个“稳定的管理系统”,以标准功能和上层智慧应对外部变化。经历两次世界大战的洗礼,美国的企业于其间获得了大量的商业机会和成长机会,从而也迎来管理的黄金和繁荣时代,建立了相对稳定的管理系统。一直到1970年代美国经济大滞胀为止,美国实际上并未经历动荡的政治经济变革,技术上的变革有条不紊的推动,下一个颠覆性的技术要到数字化时代才会诞生。当我们的管理处在稳定的内外部环境中,我们更多的依赖管理系统力量的稳定运转时,自下而上作为一种新生的管理理念也就破土而生。在这两者之间,很多管理巨擘实际上起到了承上启下的作用,他们也许并没有发明“自下而上的管理”,但当他们所管理的企业处于稳定的环境中,他们实际上已经开始了自下而上的实践。比如皮埃尔·杜邦在1910-1920年代担任通用汽车公司董事长时,就把分散决策引入了这家公司,并且这一理念在继任者艾尔弗雷德·斯隆的推动下发扬光大。虽然斯隆是那种认为“总裁应该享有更多的权力,而不是更少”的强力领导人,但同时他也对于通用汽车的“分权管理、协调控制的哲学”引以为傲。1946年德鲁克在写《公司的概念》时还猛夸了通用汽车的“分权管理”:“直到最底层的副领班,每个管理者都参与决策……”其实以通用汽车为例,我们对于一个具体的公司来说,他们的内部管理也是分成1阶段和2阶段的,具体划分的原则也参考上述标准。1908年,工业天才杜兰特创办了通用汽车,但两年后即因为过度扩张和决策冲动而失去了对公司的控制权。

此后皮埃尔·杜邦作为董事长、斯隆作为总裁所掀起的管理革命,奠定了通用汽车一度成为世界上最大的私营工业企业。斯隆是1923年成为通用汽车总裁的。当时的通用汽车正处在严重的危机中,销售下滑,外部PK不过当时的最大汽车厂商福特,内部的多事业部体制也比较混乱,杜兰特的喜怒无常的独裁式领导模式正在酿成危机。

此时的斯隆就处在管理的1阶段,所以他迅速建立起了以他自己为核心的执行委员会,并将赋予了至高地位。随之在组织管理、财务控制、产品发展、控制成本等方面,斯隆建立起了绝对的权威,并由此奠定了他的职业经理第一人的位置。

斯隆在《我在通用汽车的岁月》中记载了他50年的管理岁月。随着业务稳定和组织稳定后,我们看到了一种尊重人性、尊重专业管理的自下而上的风格的诞生。

斯隆创造了一支高度专业化、冷静和精明的全新管理团队,这些经理人根据当时可用的信息来做出决定,而不光是凭借直觉。《经济学人》杂志说“他把管理变成了一套高效、可靠、如同机械般的流程。”

同时,斯隆创造了一种分散经营的事业部管理体系,并赋予了事业部单元前所未有的责任,引入绩效管理的模式。这种结构下,高层管理者更多的决定战略问题,而经营决策则要靠前线人员。

在这一过程中,通用汽车实现了从管理的1阶段到2阶段的转换。

对应到我们当下的多数企业,我们在企业发展的不同阶段可能分别处在不同的阶段。当我们创业之初,可能是1阶段;而当业务稳定,团队稳定时则可能进入2阶段。但这并不是说管理从来都是从1到2的,当团队面对新的危机,新的外部环境的不稳定性,新的重量级竞争对手的加入或者业务突然下滑经营出现问题时,可能企业又要切入到2阶段。所以从微观角度来说,1阶段和2阶段可能交替出现在企业的发展阶段,企业的管理哲学也要因时而动,因阶段而有差异。创始人也应该在“拿起来”和“放下去”两种状态中转换,面对危机时依然放手团队和稳定运行时依然大权在握,都是幼稚病。当然1阶段肯定是管理的初始阶段,真正的管理肯定是为了让企业处在一个稳定的状态,所以管理的2阶段才是目标和核心。接下来,我们谈一谈为什么优秀的管理应该是自下而上。我们从管理的起点、过程和终极目标三个方面来阐述。管理的起点:多增加自下而上的视角

管理是为解决问题而存在的。而问题的本质是现实与理想的差异。1阶段的企业中的问题更多的来自于外部的压力和内部的执行之间的差距,但到了2阶段相对来说更多的问题是来自于企业内部的:包括员工的需求、员工对于目标的执行、组织的气氛、团队间的协调等等。从外到内的转变,就要求管理起点的转变:不再只是把管理聚集于对于市场的理解和对于业务目标的达成,而更多的关注于员工,即关注于人,相信人的潜力对于组织的价值。早期管理学时代的科学管理和人际关系管理学派的相继诞生,就是这种转变的最好诠释。斯隆作为一个卓越的职业经理人名传青史,也同他的尊重人的品质有关系。虽然他认为管理要靠事实来说话,而非人格上的力量。但恰恰是人格上的力量,为他带来了声誉。之所以说管理的起点要增加自下而上的视角,至少有以下2个方面的价值:首先,自下而上的视角是把企业的主体——员工的“需求”放到首位了。传统的管理都是所有者的或管理者的需求,但是当企业进入稳定阶段,员工的需求就显得尤为重要了。其次,自下而上的视角代表了对于基层智慧的接纳。华为说“让听见炮声的人来决策”,这是因为身处前线,他们更理解市场,更掌握信息,也更能产生创造性的洞见。管理的过程:从下而上的问题意识和推动能力

不仅仅是管理的起点要有自下而上的视角,更重要的是在解决问题的过程中需要自下而上的问题意识和推动能力。毫无疑问,高层的管理者是有这样的敏感度和能力的。他们的问题意识就是他们创办企业或者成为高管的原因之一。特斯拉的创办人马斯克在大学时代就意识到电动车才是未来,所以去斯坦福大学读研究生的时候他就想读一个电动汽车电池相关的专业。虽然去了斯坦福大学后的第2天他就退学,但毫无意味这种问题意识是推动他创业的重要原因。但是高管也很容易被自己的位置和对外部信息的估计偏差,而缺少了变革的能力。8月19日,国美的黄国裕发表《致国美朋友的一封信》,坦言“对执行的困难预料不足,导致现实与目标有一定差距,坦然接受外界的质疑和批评。”

过去,黄国裕是个商界强人,2021年2月,回归不久的他开始重整国美的步伐,发表内部信,要“力争用未来18个月的时间,使企业恢复原有的市场地位。”但18个月后的这封信表明这一计划基本上失败了。

黄光裕依然很强悍,他每天中午到达公司办公室,工作到凌晨2-4点方才离开。这符合管理1阶段的属性,但仅仅依靠高层的问题意识和推动能力挽救公司太难了。更多的企业需要来自于基层和前线的员工的问题和推动力。

这方面,比黄光裕大20岁、已经退休的海尔张瑞敏就聪明得多了。如今的海尔是一个生态化的企业,管理无边界、去中心化成为他的标签。公司的文化强调“人人都是CEO、都是经营负责人”,这样就实现了自下而上的推动力。当今的组织变革最大的特点就是拉近企业与客户的距离,不管是所谓的阿米巴这种重大的突破,还是扁平化、流程型组织这种组织的模式变革,本质上都是把企业的广大员工推向市场,让他们与客户建立更短链接,去官僚化,从而减少内部决策路径,推动组织敏捷轻灵。自下而上可以对抗组织稳定之后的官僚化气味,加速组织决策速度,搅动组织的陈旧惯习。管理的终极目标:“不管理”

在中文语境里,管理本身包含着“管控并约束”的意思,所以我们自然理解管理本身是一个积极动词,我们需要通过一定的行动,把事情置于合理的状态。这显然是对的,即使是经典的法约尔管理学理论,也把管理分成计划、组织、指挥、协调、控制等五个职能,而这每一个职能都包含着一种积极的动作。但我也依然记得,我上的第一门管理培训课程,当时的老师说,管理就是让下属自动自发地完成工作。我觉得这也对。其实本质上的区别,还是来源于对于管理本质的认知差异,究竟管理是自上而下的,还是自下而上的。当你认同自下而下的管理理论,它自然要求你付出额外的精力和思考,当你认同管理是自下而上的,它也会成为一种精进的目标。这么多年的工作经验,让我越来越觉得管理的终极目标是“不管理”。这里的“不管理”不是没有管理,而是通过管理驱动员工和下属成为任务的PDCA循环的发起人,成为发现问题解决问题拥有问题敏感度和问题意识的责任人,成为自动运转流程中的关键角色。管理者则不再是“管教”和“约束”,而更多的成为“赋能者”,成为“企业文化的监察官”、成为员工的“伙伴”,成为“新事业的发现者”。对于前麦肯锡资深顾问、比利时独立研究者弗雷德里克·莱卢来说,这显然是可能的。他用“青色组织”来代表这种从科层式、官僚的自上而下管理,升级为强大而流动的分布式权力,以及集体智慧系统支持下的结构。“青色组织”的背后需要自主的管理、身心整合的成年人和持续不断进化的使命。但核心可能是罗伯特·沃尔科特和迈克尔·利皮茨所讲的“内驱力”。所以,管理的最后是使命驱动、自我驱动、内在驱动。这些不是自上而下的压力和责任,而是来自底层的认同、承诺和使命。也只有组织建立起这种内生动力,“管理者搭台,员工唱戏”,管理才不会那么生硬、死板,而显得轻盈且活泼。“管理者搭台,员工唱戏”,不是因为管理者逃避自己的角色,而是因为员工完全可以唱得好。在新的更加敏捷的时候,信息和知识流动的结构都决定,把权力赋予前线的员工,改变官僚化的决策流程,推动自下而上的管理,才是企业的根本需要。

盖雅工场人力资源副总裁

15 年人力资源管理经验

专注组织变革与发展、战略解码、

企业文化和人力资源体系建设。

也可以点击图片链接,了解详情。

盖雅学苑是以公益为发心的人力资源知识输出和交流平台,我们属于盖雅工场。